溫馨提示:故事共2500字,閱讀時長約10分鐘。

貞觀年間,有一位輔佐君王的賢臣,他的名字叫馬周,曾以一介布衣的低微身份為唐太宗所重用。他先后任監察御史、侍御史、給事中(參議政事,監督皇帝的官),直至中書令(宰相之一),和魏徵等大臣一道,成為輔助唐太宗開創“貞觀之治”的一代名臣。

馬周,字賓王,在他很小的時候,由于家境貧寒,父母過早地去世了。淪為孤兒的他,沒有向命運屈服,反而加倍地勤奮好學,小小年紀就通讀了很多史書。天資聰穎的他,通過不懈地努力,二十歲就已經滿腹經綸了。

通過精讀史書,他心中逐漸萌發了一種使命感,打算到京城長安,看看有什么機會能為國效力。他來到離長安不遠的新豐縣,住在一個小店里,因為身上帶的錢少,拖欠了些店錢,店主就看不起他,經常對他冷言冷語,馬周也不介意。一次,馬周出行回來感到很疲憊,由于人地生疏,報國無門,一時心中郁悶,就讓店主拿來一壇一斗八升的酒,獨自豪飲,以解愁悶,這下把店里的伙計和客人都看呆了。店主瞧他器宇不凡,像個能成大事的人,心想沒準兒將來還得仰仗他呢,于是不再跟他計較了。不久,馬周來到了長安,投奔到中郎將(侍從皇帝的武官)常何門下,做了個門客。

貞觀五年(631年),唐太宗為了進一步鞏固統治,要求文武百官每人寫一篇談論朝政得失的文章,想看看大臣們對于治國平天下有什么建議。這下可把常何急壞了,他平日是個威風凜凜的武官,并不懂什么治國之道,更不會舞文弄墨,但皇上的圣旨又不能違抗,他就向家里的門客們求教。大伙兒一聽,心想,這可是個難干的差事,寫不好就會露怯,到時候還不夠丟人的呢!馬周一看大家都不吭聲,就胸有成竹地對常何說:“先生放心,交給我來寫吧。”常何一聽,高興地拍了下馬周的肩膀,說:“太好了!兄弟可解了我的燃眉之急了。”

馬周回到住地,靜了靜心,羅列了大大小小二十多件有關修改朝政議案方面的例子,文章針砭時弊,有的放矢,切中要害。不但指出了當下存在的大小癥結,而且提出了具體的修改方案。幾天后,常何把這篇議政的文章呈給了唐太宗。太宗看后如獲至寶,但又感到很奇怪,他眼里的常何,是個作戰勇猛、為人誠實的將領,這種由表及里的通透文章,他怎么可能寫得出來呢?于是就笑著問常何:“我猜你一定請到高手了。這真是難得的好文章啊!可到底是誰寫的呢?”

常何馬上如實回答:“回稟陛下,微臣可沒有議政這個本事,這是臣的門客馬周,花了幾天時間代臣寫的。”

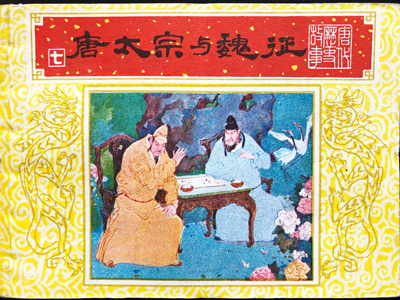

唐太宗一聽,喜上眉梢,常何門下居然還有這么一個奇才?就想馬上見到他,命人速到常何府中將馬周請來,可偏偏馬周外出,不在府中。唐太宗求賢若渴,先后四次派人去請,終于將馬周請到了皇宮。

唐太宗見馬周一身布衣,跟衣冠楚楚的朝中大臣形成鮮明對比,又見他目光炯炯、步履輕盈,氣質非同一般。不多一會兒,君臣開始討論起天下局勢、朝政方針和治國之道。馬周如魚得水,侃侃而談。對上至堯舜、下至當朝的為政得失,分析得入木三分。唐太宗不禁連連感嘆:“與君相見恨晚啊!”

聊了半晌,太宗心里暗暗慶幸:從下令臣子撰寫論政文章,發現了一位賢臣,這不是我大唐的幸事嗎?一高興,當場就讓馬周到掌管機要的門下省任職。由于馬周常對國家的治理工作建言獻策,不到一年,又被任命為監察御史。唐太宗為了答謝舉薦馬周的伯樂常何,賜給了他三百匹錦緞。

曾是一介布衣的馬周,如今終于有了用武之地,他十分感激唐太宗對他的信任,盡其所能地報效國家。馬周任監察御史后,向唐太宗提出了三點建議:一是要以孝為先,照顧好年邁的太上皇李淵;二是不要用國家的官職作為賞賜;三是取消分封世襲制。原來,唐太宗即位后為了賞賜皇子和功臣,曾經分封眾皇子和功臣為各州的刺史,使他們擁有大片的領地,占據了許多老百姓的良田,并且子孫世襲。

▲唐太宗與馬周

馬周向皇上建議,可以給眾皇子和功臣豐厚的賞賜,讓他們過上富裕安定的生活,這已經足夠了,并非一定要給他們封官加爵,才算對他們好,否則,對國家社稷、黎民百姓沒有一點兒好處。唐太宗很贊同他的意見,下詔取消了分封世襲制,同時提拔馬周為侍御史(官職在御史大夫之下,接受公卿奏事,舉劾非法官員)。

公元637年,馬周從以往的朝代興亡展開論證,闡述了唐朝以前的那幾個朝代,由于君主一味追求荒淫奢侈的生活,揮霍浪費了國家大量的財力物力,不但摒棄休養生息、愛護百姓的做法,而且還不斷橫征暴斂,搜刮民脂民膏,最終導致相繼覆滅。這些歷史教訓總結起來:一是君王昏庸,窮奢極欲;二是失信于民,巨額耗費;三是任用奸臣,打壓忠良,最后不得不走向滅亡。

他還重點談了隋朝滅亡的原因,認為在隋文帝楊堅統治時期,國家的基礎比較雄厚,完全有條件長治久安,但是隋煬帝楊廣登基后,一面追求荒淫無度的腐化生活,一面對老百姓大肆盤剝,以致失去民心,最終天下大亂,到頭來自己命喪揚州。總之,馬周諫言唐太宗,應以隋朝興亡為前車之鑒,時刻牢記隋亡的教訓,絕不能高枕無憂、坐享太平盛世,而不顧百姓安危。只有讓老百姓安居樂業,才能長治久安,達到鞏固唐朝統治的目的。

最后馬周指出,自古以來,國家的興亡并不在于國庫是否豐盈,而在于老百姓的苦樂。由此他建議唐太宗必須高度重視刺史、縣令等官職的考核與選拔,他們的作為關系廣大民眾的利益。

李世民看過這個奏折后,深為馬周的治國才能而嘆服,更加重用他了。

馬周不僅在朝政大事上提出過許多改良的建議,在日常小事上,也有一些細致入微的創意和改良。在唐朝以前,官服只有黃色和紫色的,不容易分辨品級,時常會鬧些小誤會。馬周建議多設置幾種顏色,并詳細地規定四種顏色來統籌各品官員的服飾,即三品以上官員的服裝為紫色,四、五品為紅色,六、七品為綠色,八、九品為青色。從那以后,官服的顏色和品級相對應的做法,就開始一代代地延續下來,一直到清朝滅亡。

公元648年,馬周由于為國事操勞過度,積勞成疾,終于病倒了,太宗速派御醫給他看病,并且還親自為他熬藥,命皇太子也來探視。可眼前的馬周已經病入膏肓,他在臨終前吩咐屬下把這十幾年給皇帝的奏折統統燒掉,并說:“春秋時期齊國政治家管仲和晏嬰,往往通過進諫來顯露君主的過失,從而贏得身后的名譽。臣有幸深得陛下信任,故不想這樣做。”

馬周病逝時,年僅四十八歲。唐太宗為了紀念他,舉行了隆重的國葬,并將馬周的遺體陪葬在自己的皇陵旁。

(作者:佚名)